(redirigido desde Actualité.LeBlogueDuCEF)

Comptes rendus d'évènements

Rapports de stages, de formations et de conférences auxquels ont participé les membres du CEF partout dans le monde!

30 juin 2025

Retour sur la conférence Rhizosphere 6 – Université d’Édimbourg

Texte de Elsa Dejoie

Du 15 au 19 juin, j’ai eu la chance de participer à la conférence Rhizosphere 6 à Édimbourg (Écosse), un grand rassemblement international de chercheur·e·s qui s'intéressent à ce qui se passe autour des racines des plantes. Pendant 4 jours, j’ai assisté à des conférences passionnantes sur des sujets comme : comment les racines peuvent aider à lutter contre les changements climatiques, comment améliorer l’agriculture grâce aux microbes du sol, ou encore comment les plantes interagissent avec les nutriments et l’eau dans différents environnements.

J’y ai aussi présenté mes propres recherches ! Elles portent sur l’impact de la pollution (notamment le plomb et l’acidification des sols) sur la croissance des jeunes arbres et sur les microorganismes du sol. L’objectif est de mieux comprendre comment les conditions environnementales affectent les plantes et les micro-organismes qui interagissent avec leurs racines. Spoiler alert : ce n’est pas le plomb, mais bien l’acidification qui a les effets les plus marqués, tant sur la croissance des semis que sur la composition des communautés bactériennes !

Cette expérience a été très enrichissante : j’ai découvert de nouvelles méthodes de recherche, rencontré des étudiant·e·s et chercheur·e·s du monde entier, et pu échanger sur des enjeux environnementaux communs. Je tiens à remercier sincèrement les organisateur·rice·s et les participant·e·s pour la qualité de cet événement, qui m’a permis d’enrichir mes connaissances et de renforcer ma motivation à poursuivre en recherche.

13 mai 2025

6th Xylem International Meeting (XIM6) – Séville, 18 au 20 mars 2025

Texte et photos de Nia Perron et Arielle Rasoanaivo

La 6ème édition de la conférence internationale Xylem International Meeting s’est tenue à Séville, en Espagne du 18 au 20 mars 2025. Il s’agit d’une conférence en petit comité qui regroupe les chercheurs et les experts de l’hydraulique des plantes et de la physiologie végétale. Les membres du laboratoire d’écohydrologie de l’UQO (Université du Québec en Outaouais) dirigé par la professeure Audrey Maheu ont eu l’opportunité d’y assister et de présenter les résultats de leur recherche axée essentiellement sur l’utilisation de l’eau par les arbres.

Nia Perron y a présenté les résultats de son projet postdoctoral sur la manière dont la taille des arbres modifie la façon dont les relations hydriques des arbres répondent à l'assèchement du sol et à la demande atmosphérique. La présentation faisait partie d'une session sur la fonction hydraulique des arbres et l'utilisation de l'eau. Ce fut une occasion précieuse de partager les résultats des travaux effectués sur l'érable à sucre dans le sud du Québec. À la suite de la discussion, Nia a été approchée par d'autres participants à la conférence sur les méthodologies et les résultats du projet, ce qui lui a permis de comparer les techniques et d'établir des liens avec des homologues internationaux.

Arielle Rasoanaivo a présenté une affiche scientifique sur les résultats de son projet de doctorat, qui porte sur l’effet de la diversité des espèces sur le bilan hydrique forestier. L’objectif principal de ce projet est de mieux comprendre l’utilisation de l’eau par les arbres dans un contexte où la biodiversité est mise en avant pour faire face aux changements climatiques. Cette présentation a aussi été une occasion privilégiée d’échanger avec d'autres participants, notamment sur les indices qu'ils utilisent pour évaluer l'effet de la compétition sur les arbres. Arielle a également profité de l’événement pour discuter avec un chercheur qui a travaillé sur le calcul de l’effet de la diversité, une approche qu’elle souhaite intégrer dans son propre projet de thèse.

Nous avons eu l'occasion de poser des questions à des experts, ce qui sera utile à nos recherches futures. Par exemple, nous avons pu échanger avec un groupe de recherche australien bien connu qui utilise les mêmes instruments et des techniques similaires pour mesurer l'utilisation de l'eau par les arbres et la teneur en eau des tiges. Nous avons discuté des différents défis liés à l'utilisation de cet équipement et ils nous ont prodigué des conseils très utiles que nous n'aurions pas pu trouver dans la littérature scientifique. Bien que nos projets respectifs n’étaient pas en écophysiologie, nous avons pu échanger avec des chercheurs spécialistes qui ont plus de connaissances et d’expériences sur l’hydraulique des plantes, et par conséquent mieux comprendre les divers processus derrière l’utilisation de l’eau par les plantes.

Nous tenons à remercier le CEF (Centre d’étude de la forêt) pour l’aide financière, ainsi que le laboratoire d’écohydrologie de la professeure Audrey Maheu pour cette opportunité.

Membres du labo d'Audrey Maheu à Séville

Membres du labo d'Audrey Maheu à Séville

10 avril 2025

Présentation de nos travaux de recherche sur la régénération après feu au Congrès IUFRO 1.01.04 – Forest establishment and early growth dynamics à Rotorua, Nouvelle Zélande

Un texte et photos de Yan Boucher

J'ai eu la chance de participer au congrès de l'IUFRO qui portait sur la régénération des écosystèmes forestiers où nous avons présenté nos travaux de recherche sur la régénération après feu et les outils pour la restauration de la forêt boréale. Nous avons également visité les vastes plantations de Pinus radiata qui sont relativement productives :) avec des rotations de 25 ans et des volumes à maturité de 750 m3 à l'hectare. Des conférenciers de partout sur la planète ont présenté les enjeux importants de la régénération forestière et de la sylviculture de plantations dans le contexte des changements climatiques. Vraiment stimulant de prendre conscience des réalités à l'extérieur de l'Amérique du Nord !

Drone pour l'épendage d'herbicides pour dégager les plantations de Pinus radiata

Forêt de Séquoia de 100 ans à l'arrière plan

Panneau d'accueil

Centre de recherche SCION, structure qui maximise le bois et anti-tremblement de terre

Yan Boucher en réseautage au congrès

Pinus radiata récolté à maturité 25 ans

4 février 2025

Stage à Albuquerque

Un texte et photos de Marion Blache

Actuellement en 4e année de thèse sous la supervision d’Adam Ali, Yves Bergeron et Hugo Asselin, j’ai pu me rendre à Albuquerque afin de bénéficier de l’expérience de Matthew Hurteau. Ce dernier est professeur à l’Université du Nouveau-Mexique, et son domaine est la modélisation et plus particulièrement l’utilisation du modèle LANDIS II.

Durant cette formation, j’ai pu comprendre le fonctionnement et les différentes façons de paramétrer ce logiciel. J’ai également eu l’aide de Matthew pour définir les différents scénarios pertinents dans le cadre de ma thèse. En effet, l’utilisation de LANDIS II a pour objectif, dans le cadre de mon troisième chapitre de thèse, de modéliser l’avenir du pin blanc (Pinus strobus L.) dans le parc national de La Mauricie (sud du Québec). Nous souhaitons prédire l’évolution de cette essence dans le parc, dans le contexte des changements climatiques et de l’application de brûlages dirigés, méthode de gestion actuellement utilisée dans le parc.

J’ai été accueilli au sein du laboratoire Earth Systems Ecology Lab où j’ai pu présenter mes travaux. J’ai pu avoir de nombreuses discussions autant sur mon travail que sur les opportunités après la thèse avec les différents membres du laboratoire. Cela a été une opportunité de vulgariser mes travaux en paléobiologie et sur la forêt tempérée à des personnes à l’extérieur de mon domaine. J’ai reçu de précieux conseils et retours sur ma thèse. Ma présence au sein du laboratoire m’a également permis de recevoir l’aide de mes pairs, que je remercie chaleureusement pour la modélisation.

Durant mon temps libre, j’ai pu découvrir la ville d’Albuquerque et les différents paysages du Nouveau-Mexique grâce aux étudiants du laboratoire.

En conclusion, sans le soutien financier du CEF et de mes superviseurs de thèse, je n’aurais pas pu acquérir de nouvelles compétences professionnelles ni agrandir mon réseau de collaborateurs.

Castetter Hall Biology, Université du Nouveau-Mexique

The Chimney Rock Trail au Ghost Ranch

20 décembre 2024

Stage en arachnologie à l’UQAM

Un texte de Raphaël Grellety

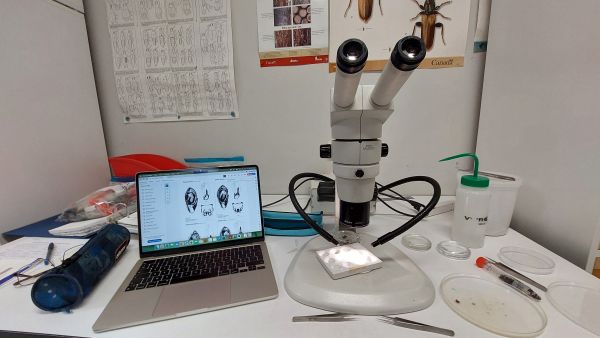

Actuellement en maîtrise à l’UQAT sous la direction de Maxence Martin, Timothy Work et Gabriel Pigeon, j’étudie en Abitibi l’impact des coupes partielles sur la complexité du peuplement (microhabitats des arbres, bois mort, télédétection) et sur les communautés d’araignées des forêts boréales. Après avoir échantillonné les araignées à l’aide de 150 pièges fosses en place de mai à août à la FERLD, il était temps pour moi de passer à l’étape longue et minutieuse de l’identification. J’ai pu pour cela bénéficier du programme d’aide au financement du CEF, qui m'aura permis d'effectuer un stage à l'UQAM, au laboratoire d'entomologie de Timothy Work. Ce stage de 2 mois m’a donné accès au matériel nécessaire et à l’expérience en entomologie de mon directeur, pour commencer l’identification de mes échantillons. Les araignées ont l’avantage d’être des organismes généralement identifiables par leurs organes externes, nécessitant parfois une dissection rapide. Les défis : leur taille adulte qui varie de 1,5 cm pour les plus grosses à 1 mm pour les plus petites et leur diversité représentant pas moins de 700 espèces au Québec ! Armé d’une loupe binoculaire, de mes pinces fines, de références variées et de patience, j’ai pu durant ces 2 mois examiner 6600 araignées représentant presque 100 espèces ! Cette quantité représente environ la moitié de mes échantillons et je poursuivrai donc ce travail à l’UQAT de Rouyn-Noranda.

Cette expérience m'aura permis de développer mes compétences d’identification en arachnologie et de travail de laboratoire. J'ai aussi profité du déplacement pour rencontrer le reste de ma direction de recherche, échanger avec des entomologistes (à l'Insectarium de Montréal, par exemple) et visiter les installations de l'UQAM.

Coupe partielle à 60 % de rétention

Laboratoire d'entomologie

Matériel d'identification

Euryopis argentea (Theridiidae), une espèce

rare de la litière mais très colorée

22 novembre 2024

Retour sur la rencontre annuelle du Laboratoire International de Recherche sur les Forêts Froides – Ifrane, Maroc

Un texte de M. Andrianirinarimanana, M. Blache, D.M. Gaboriau, R.F. Kasoro, F.E. Khouya, J.A. Lesven, H. Merzouki, N. Moroy, M.D. Ratsimandresiarivo, M. Soubeyrand

La 4e rencontre du Laboratoire International de Recherche sur les Forêts Froides ![]() s’est déroulée du 22 au 25 octobre 2024 à l’hôtel Zéphyr, à Ifrane, au cœur du Moyen Atlas marocain. C’est la première fois que cette rencontre, habituellement organisée au Québec ou en Europe, a eu lieu en Afrique du Nord, offrant ainsi une perspective inédite pour comparer les fonctionnements des écosystèmes boréaux aux forêts de haute altitude dans le contexte des changements climatiques.

s’est déroulée du 22 au 25 octobre 2024 à l’hôtel Zéphyr, à Ifrane, au cœur du Moyen Atlas marocain. C’est la première fois que cette rencontre, habituellement organisée au Québec ou en Europe, a eu lieu en Afrique du Nord, offrant ainsi une perspective inédite pour comparer les fonctionnements des écosystèmes boréaux aux forêts de haute altitude dans le contexte des changements climatiques.

Grâce au soutien financier du Centre d’Étude de la Forêt (CEF), de nombreux.ses étudiant.e.s (Miray Andrianirinarimanana, Marion Blache, Rachel Furaha Kasoro, Fatima Ezzahra Khouya, Hiba Merzouki, Noé Moroy et Maya Disraëli Ratsimandresiarivo) et chercheurs postdoctoraux (Dorian Gaboriau, Jonathan A. Lesven, Maxence Soubeyrand) de l’UQAT ont pu participer à cet événement et présenter leurs travaux de recherche sur des thématiques variées, telles que l’aménagement et la conservation, la paléoécologie, les feux de forêt, mais également l’adaptation des espèces végétales aux changements climatiques. Différent.e.s chercheurs.ses provenant d’universités marocaines, dont l’Université Hassan II à Casablanca et l’Université Cadi Ayyad à Marrakech ainsi que des membres de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts du Maroc ont aussi participé à la rencontre. Leurs interventions ont permis de comprendre les enjeux associés aux écosystèmes forestiers locaux. Les deux jours alloués aux présentations orales ont également été l’occasion d’aborder des enjeux cruciaux tels que les relations entre la recherche scientifique et les communautés autochtones, ainsi que les liens possibles entre arts et sciences.

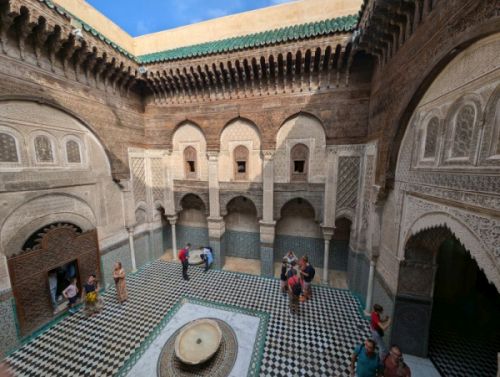

Présentation

Le troisième jour, les participants ont exploré les cédraies de l’Atlas, des écosystèmes majestueux mais vulnérables face aux changements climatiques. Au cours de cette sortie, les enjeux sociétaux, écologiques et économiques autour de ces écosystèmes ont été abordés par des gestionnaires travaillant au sein du parc. Le colloque s’est achevé par une immersion dans la médina de Fès, un lieu empreint d’histoire et de culture offrant ainsi une plongée unique dans l’histoire millénaire du Maroc.

Écomusée d'Azrou

Architecture marocaine

Photo de groupe

Nous remercions chaleureusement le CEF pour son précieux soutien, qui a permis cette expérience enrichissante au cœur du Moyen Atlas marocain.

22 octobre 2024

Congrès Progrès en développement durable 2024 – UQAC

Un texte de Patrick Faubert

La première édition du congrès Progrès en développement durable ![]() , organisé par l'Université du Québec à Chicoutimi, s’est tenu du 16 au 18 octobre 2024 à l'hôtel La Saguenéenne à Saguenay. Cet événement a réuni des chercheurs, des chercheuses, ainsi que des professionnels et professionnelles de l'industrie œuvrant dans les domaines scientifiques, technologiques et sociétaux du développement durable. Ce sont plus de 340 congressistes qui ont convergé à Saguenay pour assister à ces trois jours de colloque comprenant :

, organisé par l'Université du Québec à Chicoutimi, s’est tenu du 16 au 18 octobre 2024 à l'hôtel La Saguenéenne à Saguenay. Cet événement a réuni des chercheurs, des chercheuses, ainsi que des professionnels et professionnelles de l'industrie œuvrant dans les domaines scientifiques, technologiques et sociétaux du développement durable. Ce sont plus de 340 congressistes qui ont convergé à Saguenay pour assister à ces trois jours de colloque comprenant :

- 4 conférences plénières par des scientifiques de renoms;

- 84 présentations orales;

- 94 présentations par affiches;

- 3 panels de discussion avec des experts;

- Concours scientifiques étudiants et plusieurs activités de réseautage

Le CEF y était bien représenté. Tout d’abord, il y a eu la conférence plénière de Patricia Raymond, chercheuse scientifique à la direction de la recherche forestière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. De plus, ce congrès a été l’occasion de présenter des communications sur l’aménagement durable des forêts (axe organisé par Roberto Silvestro), un thème dans lequel plusieurs membres du CEF et/ou leurs étudiantes et étudiants ont présenté (Hugo Asselin, Yves Bergeron, Jean-François Boucher, Yan Boucher, Mathieu Bouchard, Annie Deslauriers, Frédérik Doyon, Patrick Faubert, François Girard, Marie Guittonny, Maxence Martin, Charles Marty, Patricia Raymond, André Pichette, Martin Simard, Nelson Thiffault, Sergio Rossi, Osvaldo Valeria, Kaysandra Waldron). Roberto Silvestro et Sergio Rossi y ont aussi organisé une visite aux dispositifs expérimentaux de migration assistée à la Forêt d’enseignement et de recherche de Simoncouche. Des étudiantes et étudiants du CEF ont remporté des prix pour leur communication : Stelsa Fortin (1er prix – présentation orale) et Anthony Pelletier (3e prix – présentation orale). Des membres du CEF ont contribué à l’organisation de ce congrès : Serge Lavoie était le président du comité organisateur, lequel incluait aussi Patrick Faubert et Roberto Silvestro.

Visite des dispositifs expérimentaux de Simoncouche

7 octobre 2024

Stage de recherche à l'ETH (Suisse)

Un texte de David Voyer

Avant de terminer mes études de doctorat, j’ai eu l’opportunité d’élargir mes horizons en participant à un stage de recherche de trois mois à l’ETH Zurich ![]() , en Suisse, entre mai et août 2024. Ce stage a été réalisé grâce à la généreuse supervision de Verena Griess, professeure au Département des sciences des systèmes environnementaux de l’ETH Zurich, et a également été soutenu par les directeurs de ma thèse, Alexis Achim (Université Laval) et Fabio Gennaretti (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue).

, en Suisse, entre mai et août 2024. Ce stage a été réalisé grâce à la généreuse supervision de Verena Griess, professeure au Département des sciences des systèmes environnementaux de l’ETH Zurich, et a également été soutenu par les directeurs de ma thèse, Alexis Achim (Université Laval) et Fabio Gennaretti (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue).

Durant mon stage, j’ai eu l’opportunité de travailler sur l’élaboration et la réalisation d’un projet de recherche portant sur l’adaptation du hêtre commun (Fagus sylvatica L.) aux événements météorologiques, principalement les gelées tardives printanières et les sécheresses. En plus de déterminer l’impact de ces événements sur la croissance de cette espèce, le projet visait également à vérifier si certaines caractéristiques du sol et l’âge des arbres pouvaient limiter les effets négatifs de ces événements. Pour ce faire, avec le soutien scientifique de Mathieu Lévesque, chef du groupe de sylviculture à l’ETH Zurich, j’ai eu la chance de valider nos hypothèses à l’aide d’un jeu de données constitué de hêtres communs répartis dans différentes régions de la Suisse.

Durant mon stage, j’ai également eu l’opportunité de présenter mon projet de doctorat à l’ensemble du laboratoire qui m’a chaleureusement accueilli durant ces trois mois. J’ai eu l’occasion de faire une présentation sous forme d’affiche et d’obtenir de précieux conseils pour mes futures analyses. On m’a également permis de participer à la vie scientifique du laboratoire ainsi qu’à ses événements plus informels. Enfin, durant mon temps libre, j’en ai profité pour visiter la Suisse et découvrir ses paysages spectaculaires.

En conclusion, ce stage de recherche n’aurait pas été possible sans le soutien financier du CEF, que je remercie chaleureusement. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Mitacs et l’Université Laval pour leur aide financière précieuse. Cette expérience a sans aucun doute été bénéfique pour l’avancement de mon expertise professionnelle et a constitué une belle opportunité en recherche scientifique.

27 septembre2024

Cours en Aménagement Forestier Durable

Un texte de Maxence Martin

Du 19 au 30 août s'est déroulé à la FERLD le traditionnel cours en Aménagement Forestier Durable dirigé cette année par le professeur Maxence Martin. Durant ces deux semaines en immersion dans le milieu, les 19 personnes étudiantes participantes ont compté sur la participation de membres internes de l'IRF : Valentina Buttò, Nicole Fenton, Claude-Michel Bouchard, Gabriel Pigeon, Flavia Braghiroli, Xavier Cavard, Carsten Meyer-Jacob et Asma Khouaka, ainsi que de Tim Work de l'UQAM et de Audrey Labonté de la MRC d'Abitibi-Ouest. Le cours incluait également des visites au laboratoire de Biomatériaux de La Sarre et dans la forêt communautaire de Normétal. Merci aux membres étudiants pour leur participation au cours et aux personnes intervenantes pour leur implication. (photos Maxence Martin et Faustine Machut)

24 septembre2024

Participation à la 9th International Woodpecker Conference

Un texte de Marie-Pier Richard et Xavier St-Amant

Du 11 au 14 août dernier s'est tenue la 9th International Woodpecker Conference, une conférence organisée tous les cinq ans par le Special Interest Group (SIG) Woodpecker de la German Ornithological Society (DO-G). Cette année, en collaboration avec l'Instituto de Biología Subtropical (IBS-UNAM-CONICET), l'événement s'est déroulé à Puerto Iguazú, en Argentine. Première édition hors d'Europe, la conférence a rassemblé une trentaine de chercheurs abordant divers aspects de l'écologie, de la nidification, de l'alimentation, de la conservation, de la morphologie et de la génétique des pics.

Deux étudiants du laboratoire de Junior A. Tremblay ont eu l’occasion d’y participer et d’y présenter les résultats de leurs projets de maîtrise. Xavier St-Amant y a présenté son projet de maîtrise au cours d’une présentation de 20 minutes. L’objectif de cette présentation était de décrire comment l’isolement géographique historique (Pléistocène) et contemporain ainsi que la perturbation de l’habitat influencent la structure génétique à travers l’aire de répartition de Picoides arcticus. La richesse et la diversité des expertises présentes sur place ont provoqué des discussions pertinentes sur le projet.

Marie-Pier Richard y a ensuite présenté les résultats de son projet de maîtrise qui porte sur la structure génétique du pic à dos rayé (Picoides dorsalis) et de ses sous-espèces. L'objectif principal de ce projet est de déterminer si les données génétiques soutiennent la présence de trois sous-espèces, telles qu’actuellement reconnues, et d'explorer si la structure génétique de l'espèce peut être expliquée par l'utilisation de refuges distincts lors de la dernière glaciation.

Outre les échanges enrichissants avec des chercheurs et professionnels spécialisés dans le groupe des pics, nous avons eu la chance de visiter le parc provincial Urugua-í. Ce parc abrite une grande diversité d'oiseaux et protège une vaste portion de la forêt atlantique argentine. Nous avons également découvert un projet inspirant de restauration d’un corridor forestier reliant ce parc au parc provincial Horacio Forester.

Nous remercions le CEF et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), qui ont soutenu financièrement notre participation à cette conférence.

23 septembre 2024

Zotero & Obsidian for literature management and notetaking

Un texte de Florentin Jaeger

On the 20th of September, Florentin Jaeger hosted a 2-hour workshop on using Zotero 7 and Obsidian together for literature management and effective notetaking. Organized in collaboration with the CEF, the session was tailored for students and researchers aiming to streamline their research workflows. The primary goal of the workshop was to introduce participants to Zotero 7 and Obsidian, a powerful note-taking software. By the end of the session, attendees were able to integrate both tools with the help of a web template engine and create a personal knowledge base. The workshop was divided into five main sections:

- Introduction to Obsidian: Participants learned how to take notes in Markdown and how to install core and community plugins.

- Introduction to the Paradox of the Active User and how to use Obsidian for a more integer research workflow.

- Introduction to search engines such as Scopus, SOFIA, and various AI tools.

- Creation of a Zotero (server) account to store metadata and installation of key plugins.

- Introduction to different note-taking systems/styles.

- Introduction to template engines and set-up of the Zotero + Obsidian link.

The workshop was highly interactive, with students from Paquette's, Kembel's, & Handa's labs participating in hands-on exercises. While only a little over half the students went as far as integrating Zotero into Obsidian, students generally appreciated the skills gained in literature management with Zotero 7. By properly adopting tools like Zotero 7 and Obsidian, participants have taken an important step towards more organized and efficient research. A special thanks to the CEF for making this workshop possible, as well as to all the participants for their engagement. In the near future, the presentation for the workshop can be found on here (pdf) ![]() .

.

29 août 2024

Congrès international IUFRO 2024

Un texte de Sarah Tardif

Une délégation du PaqLab (Laboratoire d’Alain Paquette) et de la Chaire de recherche sur la forêt urbaine était au congrès de l'IUFRO à Stockholm en juin dernier. Cinq membres actifs, ainsi que deux anciens membres y ont présenté les résultats de leur recherche.

- Charlotte Langlois, étudiante à la maîtrise, a illustré comment différents objectifs de gestion conduisent à des recommandations différentes pour la conservation des bois urbains.

- Mégane Déziel, candidate au doctorat, a montré comment les traits fonctionnels peuvent expliquer 48 % de la croissance des espèces lorsqu’on considère l'âge et le comportement folaire (arbres décidus vs. arbres à feuilles persistantes).

- David Grenier-Héon, candidat au doctorat, a présenté son travail sur le développement d'équations allométriques pour les arbres urbains à partir de scans LiDAR.

- Sarah Tardif, candidate au doctorat, a présenté une approche innovante qu'elle a développée pour une identification rapide et précise des différents types de pollen.

- Kaisa Rissanen, ancienne post-doc, a présenté ses derniers résultats sur les émissions de BVOC des arbres urbains, basés sur des données provenant d'arbres échantillonnés à Montréal et à Helsinki.

- Rita Sousa-Silva, ancienne post-doc, et Alain Paquette, ont chacun présenté une affiche. En moins de trois minutes, Alain a présenté les travaux de recherche de Jon Urgoiti (ancien doctorant au laboratoire) basés sur les quatorze dernières années de l'expérience IDENT-Montréal, en soulignant l’effet de la diversité sur la croissance des arbres.

L’expérience de IUFRO ne se résume pas seulement à la présentation de nos différents résultats de projets de recherche, mais cette semaine a également été riche en échanges avec des chercheurs en foresterie du monde entier. On a pu en apprendre davantage dans nos domaines respectifs sur les approches qui varient en fonction des pays. On a également pu découvrir les dernières avancées en termes de foresterie comme le drone de la start-up AirForestry capable, depuis les airs, de faire des éclaircies et transporter les arbres vers les routes les plus proches. Et le tout dans une magnifique ville qu’est Stockholm.

Merci au CEF pour le soutien financier !

30 août 2024

20ᵉ Congrès International de Botanique – Madrid

Un texte de Marc-Aurèle Vallée

Une vue des rues de Madrid

Le 21 juillet dernier marquait le début du 20ᵉ Congrès International de Botanique, un événement majeur qui réunit tous les six ans la communauté scientifique mondiale spécialisée dans l’étude des plantes. Ce congrès offre une plateforme unique pour échanger sur les dernières avancées, les découvertes novatrices, et les enjeux contemporains dans le domaine de la botanique. Pour cette 20ᵉ édition, c’est la vibrante ville de Madrid qui a eu l’honneur d’accueillir les participants venus des quatre coins du globe.

Lors de cet événement d’envergure, j’ai eu l’opportunité de présenter, sous forme de poster, les résultats préliminaires de mes recherches sur l’utilisation de la spectrométrie comme outil d’identification des aubépines au Québec.

En dehors de ma présentation, le congrès a été une formidable occasion d’élargir mes connaissances dans une variété de domaines essentiels à la botanique moderne, tels que la phylogénétique, la morphométrie, et la bio-informatique. Ces échanges enrichissants avec des experts et des collègues ont renforcé ma compréhension et ma passion pour ces sujets cruciaux, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour mes futures recherches.

Malgré la chaleur accablante, Madrid a offert un cadre idéal pour des échanges passionnés avec des experts du monde entier, faisant de ce congrès une expérience inoubliable.

12 août 2024

XXe Conférence Botanique Internationale à Madrid 2024

Un texte de Adriel Sierra

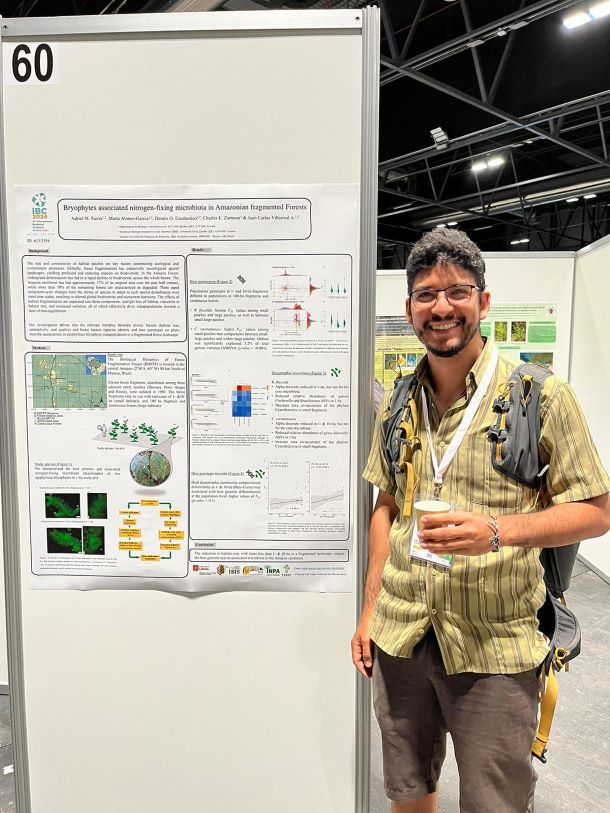

Adriel Sierra lors de la présentation de son affiche.

La XXe Conférence Botanique Internationale (IBC) s'est tenue du 21 au 27 juillet à Madrid, en Espagne. Ce fut une semaine passionnante, pleine de présentations stimulantes sous la forme de conférences plénières, de symposiums et d'une session d'affiches tout au long de la semaine, couvrant divers sujets liés aux sciences végétales. La diversité des thèmes abordés se reflète dans la déclaration finale de Madrid, un communiqué mondial des botanistes contenant dix appels à l'action pour un avenir durable : « Flourishing Together: Healthier Connections Between Plants and People for a Resilient Planet » ![]() .

.

Je faisais partie des plus de 3 000 botanistes provenant de 95 pays réunis à l’IBC 2024 pour présenter une affiche intitulée : « Bryophytes associated nitrogen-fixing microbiota in Amazonian fragmented forests ». Cette présentation portait sur les résultats de ma thèse de doctorat sous la direction du professeur Juan Carlos Villarreal à l'Université Laval. J'y ai exposé l'impact de la fragmentation de l'habitat sur la génétique des populations de bryophytes épiphylles tropicales et sur leur microbiote associé fixateur d'azote (diazotrophe) de deux espèces répandues dans des fragments forestiers de différentes tailles (1, 10, 100 ha et forêt continue). Au cours de la conférence, j'ai également participé à l'atelier du consortium mondial du génome des cycads, qui a présenté de nouveaux pipelines permettant de séquencer efficacement de grands génomes et de caractériser la variation génétique de ce groupe de plantes menacées. Plus généralement, la diversité des sujets abordés lors des sessions du symposium à l'IBC a été une excellente occasion d'élargir mes connaissances sur mon domaine de recherche, ainsi que d'explorer de nouvelles avenues et techniques de recherche. Enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres participants pour discuter des résultats de mon projet et établir de nouvelles collaborations pour de futures recherches en génomique de la conservation, en microbes associés aux bryophytes, et en interactions plantes-microbes.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs de cet événement exceptionnel, à mon directeur de recherche Juan Carlos Villarreal, ainsi qu'à mes collègues de laboratoire Dennis O. Escolástico et Marta Alonso-García. Je remercie le CEF pour le soutien financier à travers le programme d’aide au financement pour la diffusion de la recherche et les stages, qui m'a permis de participer à cette conférence. Dans l’attente du XXI IBC 2029 à Cape Town, en Afrique du Sud.

7 août 2024

Plongée dans le microbiome : étude des impacts de la fonderie Horne en serre au CFL de Québec

Un texte de Elsa Dejoie

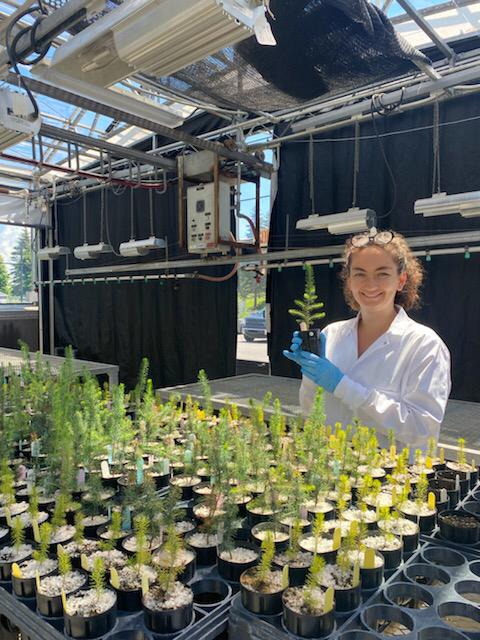

En action dans la serre du CFL. @Justine Gagné

En juillet dernier, sous la supervision de Christine Martineau au CFL, j'ai eu l'opportunité d’apprendre les principes et techniques d'analyse du microbiome du sol. Mon projet de recherche se concentre sur les impacts des émissions de la fonderie Horne sur les communautés du sol et le développement des pousses d'épinette. L'objectif est de mieux comprendre comment les émissions industrielles influencent ces éléments écologiques.

En août 2023, nous avions créé des conditions expérimentales en serre pour reproduire les effets des activités de la fonderie, notamment un sol pollué au plomb et/ou acidifié à un pH de 3.

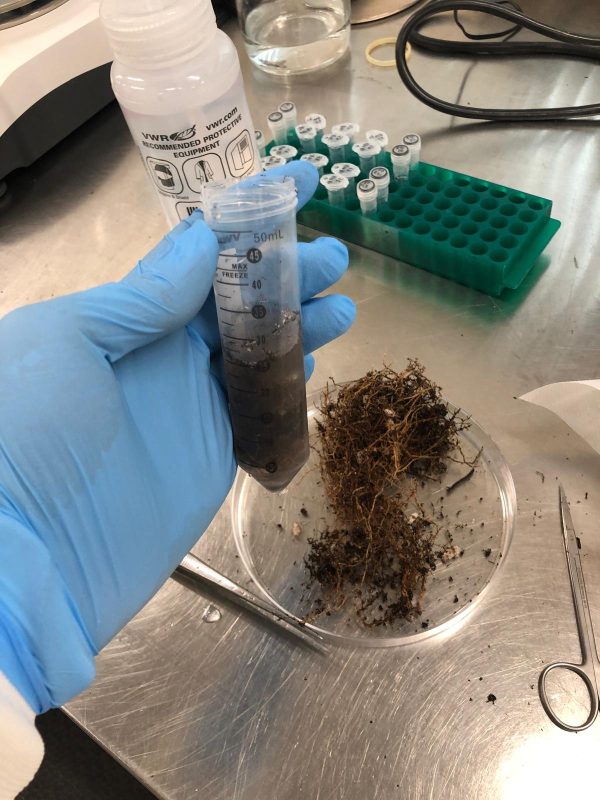

Nettoyage du système racinaire d’une épinette pour séparer le sol des racines. @Elsa Dejoie

En serre, nous avons commencé par collecter des échantillons des parties aériennes des plantes comme les branches et les tiges. Après les avoir soigneusement séparées, pesées et congelées, nous avons préparé les échantillons pour des analyses ultérieures. Les tiges, débarrassées de leur écorce, seront spécifiquement utilisées pour des analyses isotopiques de l'azote. Ces analyses permettent de tracer les origines et les cycles de l'azote dans les écosystèmes en examinant comment cet élément se déplace et se fractionnent entre le sol et les plantes. Elles fournissent des informations cruciales sur la façon dont les plantes absorbent et utilisent l'azote, ainsi que sur les effets des conditions expérimentales sur ces processus.

Nous avons ensuite prélevé et nettoyé le système racinaire en séparant les racines, la rhizosphère et le sol en vrac. Les racines ont été soigneusement nettoyées pour éliminer tout résidu de sol. Puis les différents composants ont été préparés pour l'extraction d'ADN. L'ADN extrait de ces échantillons nous permettra d'analyser la diversité microbienne présente dans chaque composant. En comparant ces données, nous pourrons obtenir un aperçu détaillé des effets des polluants sur la composition du microbiome du sol.

30 juillet 2024

Conference and Workshop in Utah!

Un texte de Vincent Bonin-Palardy

Vincent Bonin-Palardy et Hugo Larue au Utah, EEUU

Du 13 au 16 mai dernier, j’ai eu la chance de prendre part, avec mon collègue Hugo Larue, au 56th North American Moose Conference and Workshop 2024 se déroulant à Midway au Utah. Cet événement regroupe tou.te.s les intervenant.e.s travaillant ou ayant travaillé de près où de loin sur l’orignal en Amérique du Nord. Étudiant.e.s gradué.e.s, professeur.e.s, gestionnaires de la faune et parfois même retraité.e.s passionné.e.s se réunissent pour échanger et en apprendre davantage sur les travaux de recherche ou de gestion qui se font actuellement sur l’orignal à l’échelle de l’Amérique du Nord. Le thème de cette année était Living on the Edge : Moose at the Southern End of their Range, thème représentant parfaitement l’état qui nous accueillait où se trouve la deuxième population d’orignaux la plus au sud en Amérique du Nord, tout juste derrière celle du Colorado. Il s’agissait de ma première participation à un congrès international dans le cadre de mes études graduées.

Je suis donc allé présenter les résultats préliminaires de mon projet de maîtrise qui vise à identifier les principaux déterminants de la survie hivernale des veaux orignaux dans l’est du Canada en lien avec la tique d’hiver (Dermacentor albipictus). J’étais fier de représenter le laboratoire de Jean-Pierre Tremblay et d’avoir l’occasion de présenter les travaux de recherche que nous faisons sur l’orignal au Québec, à l’Université Laval, notamment avec notre traitement acaricide expérimental nous permettant de contrôler la charge de tiques des orignaux afin de comparer leur survie – un aspect unique en Amérique du Nord.

Au cours de l’événement, j’ai beaucoup appris sur les différents programmes de recherche, sur les différentes méthodes de gestion pratiquées ainsi que sur les différentes situations dans lesquelles se retrouve l’espèce partout en Amérique du Nord, d’est (Québec, Maine, New-Hampshire) en ouest (Idaho, Wyoming, Montana) en passant par le Midwest (Minnesota, Michigan). J’ai eu la chance de rencontrer et de discuter avec des gens passionnés et de leur partager l’avancée de mon projet lors de ma présentation. Plusieurs autres intervenant.e.s ont parlé de la tique d’hiver et ont souligné l’importance de poursuivre la recherche sur l’impact de ce parasite sur les populations d’orignaux, témoignant de l’importance que possède cet enjeu à l’échelle du continent.

Je tiens à remercier les organisateurs de l’événement, soit la Utah Division of Wildlife Resources, le comité de direction de mon projet composé de mon directeur de recherche Jean-Pierre Tremblay et de mon co-directeur Steeve Côté, ainsi que le CEF pour m’avoir permis de participer à cet événement formateur duquel je retire de merveilleuses rencontres, des expériences enrichissantes et de magnifiques souvenirs.

29 juillet 2024

XXVI IUFRO World Congress 2024

Un texte de Sanjoy Roy

I attended the XXVI IUFRO World Congress 2024 ![]() this June, held in Stockholm, Sweden. Évelyne Thiffault, my research director at TeamCarbone

this June, held in Stockholm, Sweden. Évelyne Thiffault, my research director at TeamCarbone ![]() , ULaval, accompanied me. The congress accommodated 4000 researchers worldwide with 3700 speakers, ample poster presentations, and networking sessions. It covered five concurrent themes in forestry: (1) Strengthening Forest resilience and adaptation to stress, (2) Towards a responsible forest bioeconomy, (3) Forest biodiversity and its ecosystem services, (4) Forests for sustainable societies, and (5) Forests for the future. I participated mainly in the sessions on integrating close-to-nature silviculture to increase forest resilience and carbon emission mitigation under climate change scenarios. An exciting aspect of those sessions was the development of stand-level process-based models worldwide suited to track growth dynamics in multi-storied, close-to-nature forests. The advantage of process-based models over empirical ones in tracking long-term growth dynamics under climate change has been discussed in scientific literature. This advantage comes from their capability to incorporate future risks and uncertainties within the models reflected in meteorological scenarios and different ecosystem processes. We found multiple models are in use and under continuous improvement in Europe and Asia, e.g., the 3-PG Forest Growth Model

, ULaval, accompanied me. The congress accommodated 4000 researchers worldwide with 3700 speakers, ample poster presentations, and networking sessions. It covered five concurrent themes in forestry: (1) Strengthening Forest resilience and adaptation to stress, (2) Towards a responsible forest bioeconomy, (3) Forest biodiversity and its ecosystem services, (4) Forests for sustainable societies, and (5) Forests for the future. I participated mainly in the sessions on integrating close-to-nature silviculture to increase forest resilience and carbon emission mitigation under climate change scenarios. An exciting aspect of those sessions was the development of stand-level process-based models worldwide suited to track growth dynamics in multi-storied, close-to-nature forests. The advantage of process-based models over empirical ones in tracking long-term growth dynamics under climate change has been discussed in scientific literature. This advantage comes from their capability to incorporate future risks and uncertainties within the models reflected in meteorological scenarios and different ecosystem processes. We found multiple models are in use and under continuous improvement in Europe and Asia, e.g., the 3-PG Forest Growth Model ![]() and iLand- individual-based forest landscape and disturbance model

and iLand- individual-based forest landscape and disturbance model ![]() . In my presentation, I introduced a new process-based model, HETEROFOR

. In my presentation, I introduced a new process-based model, HETEROFOR ![]() , calibrated in North American forests. The model is suited to track individual tree growth based on resource sharing in heterogeneous forests. Besides, HETEROFOR is climate-sensitive and spatially explicit, traits that none of the models above have covered inclusively.

, calibrated in North American forests. The model is suited to track individual tree growth based on resource sharing in heterogeneous forests. Besides, HETEROFOR is climate-sensitive and spatially explicit, traits that none of the models above have covered inclusively.

It was my second opportunity to present at a scientific conference! I was excited but also overwhelmed, realizing the enormousness of the congress and its vast audience! The conference provided numerous opportunities to network with researchers working on the same aspects. Via the mentorship program from IFSA ![]() , I am now connected with one of the core developers of the iLand model and exchanging information on the calibration of new process-based models. This experience not only acquainted me with the latest developments in climate-adaptative silviculture and modeling worldwide but also boosted my confidence in delivering excellent work to bridge gaps in process modeling that we require to assess our forest’s carbon dynamics under future growth conditions.

, I am now connected with one of the core developers of the iLand model and exchanging information on the calibration of new process-based models. This experience not only acquainted me with the latest developments in climate-adaptative silviculture and modeling worldwide but also boosted my confidence in delivering excellent work to bridge gaps in process modeling that we require to assess our forest’s carbon dynamics under future growth conditions.

24 juillet 2024

Participation au 56th North American Moose Conference and Workshop au Utah, É-U.

Un texte de Hugo Larue

J’ai eu la chance de participer au 56th North American Moose Conference and Workshop 2024, à Midway, Utah, qui était organisé par la Utah division of wildlife ressources, du 13 au 16 mai 2024. Cette conférence faisait appel à l’ensemble des gestionnaires et des chercheur(e)s d’Amérique du Nord appelé(e)s à travailler avec et sur l’orignal.

Travaillant sur les impacts du broutement de l’orignal sur la croissance et la régénération du sapin baumier, j’étais en quelques sortes l’intrus dans la salle. Cependant, ça m’a permis non seulement d’en apprendre beaucoup sur le comportement, la survie, les traits physiologiques et la gestion de l’orignal, mais aussi de faire part de mes recherches et de notre situation spéciale au Québec concernant l’orignal aux autres membres lors de nos nombreuses discussions, qui étaient tous et toutes fortement intéressé(e)s.

J’ai dû attendre l’avant-dernière présentation pour présenter les résultats préliminaires de mon projet qui démontrait à quel point différentes pressions de broutement pouvaient modifier la croissance en hauteur des gaules de sapin. J’étais définitivement le seul à parler de sapin et de broutement dans un lot de présentations portant sur l’orignal. L’aspect plus « atypique » de ma présentation m’a rapidement permis de capter l’attention des membres et de leur faire comprendre la complexité écosystémique d’une forte population d’orignaux, situation à laquelle ils et elles ne sont pas tous et toutes familier(ère)s.

J’en retire évidemment d’excellents souvenirs ainsi qu’une excellente formation et tiens à remercier grandement les organisateurs et organisatrices de cette conférence, mon projet de recherche et le CEF qui m’ont tous permis de participer à ce magnifique voyage.

25 avril 2024

Participation au XIV International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials 2024 in Poland

Un texte de Sara Benchaa

Sara Benchaa lors de la réception du prix

J'ai eu la chance de participer au XIV International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials 2024 in Poland qui s'est tenu sous l'égide de la Société Internationale des Sciences Horticoles à Varsovie, Pologne, du 14 au 19 avril 2024. Ce symposium a rassemblé des scientifiques, des sélectionneurs et des experts travaillant sur les géophytes ornementales et les plantes vivaces herbacées, à la fois de Pologne, le pays hôte, et du monde entier.

En tant qu'étudiante doctorante en biologie, travaillant sur l'optimisation des conditions de vernalisation et de culture des anémones et des renoncules, qui sont des géophytes, ce symposium m'a permis d'approfondir mes connaissances sur plusieurs aspects et espèces de géophytes et plantes vivaces. La diversité des sujets de recherche présentés, allant de la culture de tissus, la propagation et le forçage à la floraison, la physiologie post-récolte et le stockage, en passant par la biodiversité et les ressources génétiques, la biotechnologie et la sélection, la protection des plantes, jusqu'à leur utilisation en aménagement paysager et à d'autres fins, m'a permis d'enrichir mes connaissances.

De plus les présentations orales et par affiches et les discussions fructueuses avec des chercheurs de différents pays, des visites dans de grandes entreprises de production de plantes ornementales en Pologne ont été effectuées. Ces compagnies fournissent des variétés de plantes en Pologne et dans plusieurs pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord.

Lors de la troisième journée du symposium, j'ai présenté par affiche une partie de mon projet de doctorat. Le titre que nous avons donné à cette présentation est : Do recently released cultivars of Ranunculus and Anemone still need vernalization? Cette présentation a été distinguée comme la meilleure présentation par affiche du symposium.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les organisateurs de l'événement, ma directrice de recherche Line Lapointe et le CEF, d'avoir rendu possible ma participation à ce symposium.

1 février 2024

Compte-rendu d’un Colloque CGU-Banff

Un texte de Marc-Frédéric Indorf

Du 7 au 10 mai 2023, j’ai eu le grand plaisir d’assister au colloque annuel de l’Union géophysique canadienne entouré des sommets des Rocheuses autour de Banff. Les quelques gouttes de pluie qui sont tombées ont donné une raison supplémentaire de rester dans les salles de conférences. Mais s’il y avait un beau soleil, je serais quand même resté sur ma chaise, tellement il y avait des choses intéressantes. Comme tout colloque, la richesse de l’expérience vient de la diversité des thématiques et des participants. C’était une belle occasion d’apprendre sur les paramètres de fonte des combes de neige et du pergélisol en altitude, le cycle de méthane dans des réservoirs d’eau pour vaches, les mouvements tectoniques du continent nord-américain, les effets de la déposition azotique d’origine anthropique en arctique, les enjeux liés à la collecte de données hydrologiques par drone et encore d’autres.

De plus, presque la moitié des communications ont abordé les tourbières : les cycles de carbone (CO2, CH4), de sulfate, de mercure et d’azote, les interactions hydrologiques entre tourbières et forêts environnantes en présence d’activités humaines (coupes, drainage, reboisement et d’autres), les projets de restauration de tourbières dans l’ouest canadien après exploitation pétrolière, les efforts pour homogénéiser les informations au niveau continental et le fonctionnement hydrologique des petites surfaces tourbeuses dans le sud d’Ontario. Les échanges en coulisse ont permis à chacun de découvrir des particularités des tourbières des différents contextes géologiques du Canada. Ma propre communication, avec son approche botanique, s’est montrée particulièrement stimulante pour les autres chercheurs ayant travaillé sur les tourbières des Basses-Terres de la Baie d'Hudson entre le Manitoba et le Québec.

S’il y a des conclusions à faire à partir de mes observations, je commencerais à souligner le fait que la complexité des systèmes tourbeux permette à chaque discipline de trouver son compte. Les hydrologues s’extasient sur l’eau, les podologues sur la tourbe et les botanistes sur les végétaux. En même temps, les particularités de ce système obligent les chercheurs d’aller à l’encontre des autres disciplines. Comme le soulignait Pete Wittington de Brandon University au Manitoba, ce sont des milieux humides qui sont dominés par un sol (la tourbe), qui n’en est pas un, et une litière (aussi la tourbe), qui est plus vivante que morte. Une autre conclusion, surtout partagée par ceux qui connaissent les Basses-Terres de la Baie-James, est l’importance et l’urgence de mettre en place des programmes de surveillance coordonnés malgré les obstacles liés aux différentes juridictions provinciales du Manitoba, de l’Ontario et du Québec. Peut-être la plus marquante était l’ampleur grandissante d’une conscience collective autour de l’importance des tourbières sur les plans écologiques, politiques et socio-économiques.

Enfin et en guise de récompense pour ces journées passées en salle, le soleil s’est pointé le lendemain de la cérémonie de clôture pour nous laisser une journée ensoleillée de randonnée en haute montagne.

Je dois toute ma reconnaissance au CEF et à la chaire industrielle sur la biodiversité en contexte minier de l’UQAT pour avoir rendu possible cette expérience et à la Société québécoise de bryologie pour sa générosité en m’accordant l’honneur d’être le premier récipiendaire de la nouvelle bourse Jean Faubert.

Puis, tout compte-rendu de Banff ne sera pas complet sans une photo de paysage…

Marc-Frédéric dans les montagnes rocheuses autour de Banff, Alberta

18 janvier 2024

Compte-rendu d’un stage au sein du Forest Action Lab de l’Université de la Colombie-Britannique, Vancouver

Un texte de Claudie-Maude Canuel

Je termine mes études de doctorat à l’Université Laval portant sur l’approvisionnement en biomasse forestière pour la production de bioénergie dans l’est du Canada. Pour ma progression personnelle et professionnelle, je m’intéresse plus largement aux systèmes administratif, politique, énergétique et sociétal entourant la transition énergétique et l’essor de la bioéconomie, dans laquelle les bioénergies forestières s’insèrent. Jusqu’à dernièrement, la majorité de mes expériences professionnelles avaient été réalisées dans le contexte de l’est du Canada. Je trouvais qu’il était grand temps que j’ouvre mes horizons. J’ai décidé de réaliser un stage de 4 mois dans une autre université et dans une autre langue : l’anglais. Cette démarche a été appuyée par ma direction de recherche (Evelyne Thiffault et Nelson Thiffault) et ma direction de programme (André Desrochers), que je remercie sincèrement. Leur confiance en mes idées parfois débordantes et leur support font une bonne différence dans mon cheminement et mon appréciation de mon programme d’études.

Sortie à la "Malcolm Knapp Research Forest". Photo par Claudie-Maude Canuel

Le professeur Dominik Roeser, mon superviseur de stage, a généreusement accepté de m’accueillir dans son laboratoire de recherche en opérations forestières. Ce dernier est d’origine allemande et a travaillé plusieurs années en Finlande sur des travaux portant sur la biomasse forestière. Il est ensuite arrivé au Canada pour joindre l’équipe de FPInnovations, puis de l’Université de la Colombie-Britannique. Le professeur Roeser m’a accueillie et supportée d’une façon très humaine et comme un membre de l’équipe à part entière : j’en suis extrêmement reconnaissante. L’équipe était multidisciplinaire et composée d’étudiants provenant de partout dans le monde : l’Allemagne, l’Italie, les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, l’Espagne et le Canada anglophone et francophone. Malgré la sévère crise du logement à Vancouver, un miracle inattendu m’a permis de dénicher une chambre en colocation à proximité de l’Université. J’y cohabitais avec six autres étudiants et professionnels d’autres origines : le Mexique, la France, l’Australie, le Brésil, l’Inde et le Pakistan. Je n’aurais pas imaginé que mon stage soit d’une telle richesse. À entendre tous ces différents accents au quotidien, je me sentais comme une vraie citoyenne du monde !

Sortie sur l’île de Vancouver. Photo par Claudie-Maude Canuel

Le but de mon stage était de faire une analyse comparative des enjeux et des opportunités en lien avec le développement de chaînes de valeur de bioénergie forestière entre le Québec et la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique a été choisie comme destination puisque cette province bénéficie d’un historique et d’une expertise développée en la matière. J’ai accompagné le Forest Action Lab au Symposium "FORMEC | FEC 2023" en Italie. J'y ai présenté une affiche scientifique (voir le compte-rendu : "55e symposium international sur la Mécanisation forestière (FORMEC) et la 7e conférence de genie forestier (FEC)". J’ai également participé au congrès annuel "Vancouver Island and Interior Safety Conferences" à Nanaimo. J’ai rencontré plusieurs chercheurs dans mon domaine et dans des domaines connexes. J’ai assisté en partie au cours "Bioenergy" (BEST 301 avec le professeur Hisham Zerriffi) et "Forestry in British Columbia" (FRST 547 avec le chargé de cours Salmon Lee). J’ai réalisé des sorties terrain pour visiter différentes installations forestières sur l’île de Vancouver et sur la côte du Pacifique. J’ai également visité un ranch dans la région Cariboo au nord de Vancouver. J’y ai rencontré des forestiers de différentes générations. Leurs témoignages constituent sans doute un des moments les plus marquants de mon stage. Ils ont raconté avec émotions la lutte contre les feux qu’ils avaient dû mener de manière autonome quelques années plus tôt pour protéger leur bétail, leurs terres et leurs maisons. J’ai constaté comment l’impact des feux peut être indélébile, à la fois pour le maintien de l’intégrité des forêts, mais aussi pour le bien-être physique et mental des communautés qui habitent le territoire.

En somme, je n’aurais pu demander une meilleure expérience pour compléter mon parcours universitaire. Je suis extrêmement reconnaissante envers le CEF pour leur généreux soutien financier dans la réalisation de ce projet. J’en ressors outillée pour la poursuite de ma thèse et avec un réseau de contacts élargi à travers le Canada. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter mon rapport de stage ![]() .

.